雪山を撮ることが長いことの夢でした。写真雑誌を見ては「朝日に染まる北アルプスを写真に納めたい」「雪山を背景に季節の花(桜・桃・りんご)を撮ったらさぞ素晴らしい作品ができるだろう」などと、自分の腕を棚に上げては空想したものでした。

「性能の良いカメラを担いで行けば、その程度の夢はさして難しいものではないのでは?」・・・・とみなさまは簡単にお思いでしょうが(そして実際に簡単に撮ってしまう方もいらっしゃるでしょうが)、しかし土・日限定の写真愛好者にとって実はこれが案外に難しい。

|

|

まず、土曜、日曜だからといって山が簡単に顔を出してくれない。「お山が顔を出すのは十日にいっぺんだよ」とは、残念がっている私を見て地元の方が慰め(たしなめ)気味におっしゃった言葉です。

更に季節の花も気むずかしい。桃農家の方に「このつぼみが開くのはいつ頃でしょう」と聞いても「さあ、明日かあさってか、一週間後かなあ」と禅問答のように心許ない。咲くも咲かぬもお天気次第。自然の摂理に逆らわず、今やるべきこと(剪定)をやっている人の言葉は泰然としています。

|

「せっかくだから持って行ったら」と仕事の手を止め、剪定したばかりの枝を拾い集めて車に載せてくださる親切さ。帰路、車の温室効果であっという間につぼみがほころび「ああ、お天気次第とはこういうことなのか」とさっき言われた言葉に合点がいきます。

家に着いてありったけの花瓶に枝を挿し、お茶などすすりながら花を眺めていると、様々な思いが湧いてきます。 |

「長い年月をかけて、あれだけの景観を造った先人たちへの畏敬」

「見頃の時期にちょっと出かけていって要領よく花と雪山を撮ろうする自分の姿」

「がっかりさせずに帰したいという、その地に根ざした人の郷土への想い」etc・・・

いろいろ学びました。

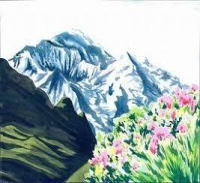

さて、そんなあれこれの末、昨年の春ようやくに雪山と満開の桃の花に出会うことができました。中の一枚を選んで懇意にしている写真家にプリントをお願いしたら、素敵な(と思っている)作品ができあがり、気に入って自宅の居間に飾って毎日眺めています。

2000m級の山々が5岳連なる北信濃の春。青空の下の白銀、畑にたなびく濃いピンク、菜の花やたんぽぽの黄色や、おまけに花桃の赤まで混じって何と美しいことか。文部省唱歌「故郷」の作詞者が日夜眺めたはずの山もそこにあります。

| 思えば、桃が散ってしまっていた年、固いつぼみだった年、満開だったのに曇天で山が出なかった年、着いたら山に雲がかかってしまった年、そうそう、こちらの楽しい事情、悲しい事情で行かれなかった年もありましたっけ。一つの作品に自分の歴史まで詰まっています。 |

|

|

会心の作品ができるにはこんな風に長い年月がかかる。そう、十年に一つの作品です。「十に一つの確率か」・・・世に言われる人生そのものの確率と同じ十に一つ。嘆息したくなる「凡庸なる我が人生」ですが、ただ、こんな悪戦苦闘の日々も、確かに何か大切なことを私に教えてくれ、成長させてくれていたとは思うのです。

今では私もマナーを守って撮影するのはもちろん、終わったら畑の主に「美しいですね」などと感想を添えて謝意を伝え、仕事の邪魔をしないように配慮しながらその土地の歴史を聞いたりします。特産品も買って帰りますが、なかには生産が少なく地元だけで消費されてしまうものもあるようで、そういうものを教えてもらったときには、友人に教えたいような、教えたくないような微妙な気分になります。山の中で飲んだ「青りんごのジュース」などは、目の覚めるような若草色に加えて、爽やかな酸味と甘味のバランスの良さ、色が飛ばないように特製のジューサーをそっと廻していらした地元の方の姿などとともに、今でも宝物のように思い出す懐かしい一品です。

ひょんなことで手にしたカメラが、いつのまにかこんなに生活を豊かにし、そして自分の根や幹を太らせてくれている。そんな風に自覚できることが嬉しい。まあ、たかが趣味ではありますが、されど趣味。人生の一部です。先人への敬意と自然への感謝を大切にしながら、さらなる十分の一の夢(作品)を目指して、もう少し、いや、まだまだ悪戦苦闘(成長)したいと思うこの頃です。はい、「楽しきかな我が人生」です。

| 以 上 Setsuko・Arai |

|

|

|