亂 婑峞 亃 搶杒丂丒丂丒丂丒丂巹偵偱偒傞偙偲嘆

|

|

||

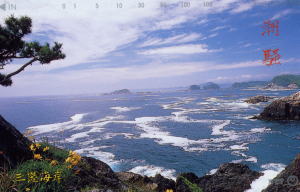

丂寧擔偺宱夁偡傞僗僺乕僪偼懍偄乮側傫偰傕偺偱偼偁傝傑偣傫乯丅 丂擔杮偺搶杒懢暯梞娸傪廝偭偨抧恔偲丄偁偺丄婖傑傢偟偄丄懱尡偟偨偙偲偺側偄乭偮側傒乭偑崙搚傪丄抧堟偺恖乆傪傔偑偗偰墴偟婑偣偨偁偺擔丅偁偺擔偐傜傕偆偡偖侾擭偵側傝傑偡丒丒丒丒偱傕丄偁偭丂崱傕梙傟傑偟偨乮侾侽丗俀俈乯丅 乮僶僗偱杒忋乯 丂俉寧俀侾擔挬俆丗俁侽丂怴廻偺僶僗忔傝応偵廤崌丅変乆儃儔儞僥傿傾堦峴偼丄堦楬巟墖妶摦杮嫆抧媨忛導搊暷巗偵岦偐偄傑偟偨丅儊儞僶乕偼妛惗丄奜崙恖傪娷傓堦壠偱巟墖妶摦傪懱尡偡傞暋悢偺僼傽儈儕乕丄庒偒晇晈丄廡枛傪妶摦偵偁偰傞俷俴偝傫乮晽乯丄嫵堢尰応偵懱尡傪惗偐偟偨偄偲婅偆愭惗傜丅偦傟偧傟丄巟墖偺巚偄偼堎側傝側偑傜傕丄旐嵭幰傊偺懁柺墖彆偲偄偆幉傪侾杮偵偟偨係侽梋柤傪忔偣偨僶僗偼搶杒摴偵擖傝傑偟偨丅巙偁傞曽乆偺懏惈偼丄屻偵妶摦偱岅傝崌偆側偐偱敾柧偟偨傕偺偱偡丅 丂幵憢偼撨恵傪夁偓丄孲嶳偐傜擇杮徏偵偝偟偐偐傝丄側傫偲側偔暉搰丅悽奅揑屌桳柤帉偵側偭偨乭傆偔偟傑乭偵擖傞偲丄尨敪偺塭嬁偼偳偆偩傠偆偐丠偲僶僗幵撪傕傗傗峝偄嬻婥偑巟攝偟偼偠傔傑偡丅懡偔偺幰偑偦傟偧傟偺巚偄傪傕偮側偐丄僶僗偼傂偨偡傜媨忛導偵岦偗偰憱傝傑偡丅 丂懡夑忛偐傜愬戜丄偦偟偰奀娸婑傝偺庒椦嬫丅抧恔偲捗攇偺旐奞忬嫷偑栚偵擖偭偰偒傑偡丅揷傫傏偑丄揹拰偑丄嶌嬈彫壆偑枹偩幪偰傜傟偰偄傞丅峳攇偵怤偝傟偰傑偩暅嫽偺庤偑擖偭偰偄側偄偲偙傠傕偁傞傫偩丅堦抜偲恎偑峝偔側傝丄怱偵嬞挘偺巺偑憱傝偼偠傔傑偡丅 丂傗偑偰峀偔姠釯偑揚嫀偝傟丄峝偔椻偊偨弶廐偺暤埻婥偑昚偆愇姫偺奀娸偵偝偟偐偐傞丅 壗傕側偄帇奅偵撍慠擔杮惢巻偺奃怓偺岺応偑尰傟傞丅偦偙偵偼暅嫽偺庤偑丅恖塭偑丅嵞婲傪栚巜偡廋暅妶摦偵傆偝傢偟偄丄慡恎偑傒側偓傞丄惛椡揑側摦偒偱偡丅 丂偄偄偧両偑傫偽傠偆両偄偢傟暅嫽偺徹偵側傞傫偩丅擔杮惢巻愇姫岺応偺鉟楉側巻偺惗嶻偲徚旓傪怱懸偪偵偟傛偆丅 丂峘傪備偭偔傝堦廃偟傑偡丅壗傕偁傝傑偣傫丅壗帠傕側偐偭偨偲偄偆晽忣丅偱傕丄尦恖壠傜偟偒愓偵偼壴偑庤岦偗乮偨傓偗乯傜傟偰偄傑偡丅偍杶捈屻偲偄偆偙偲偱丄捗攇偱朣偔側偭偨曽乆傊偺怴杶偺憲傝傪嵪傑偣偨壴側偺偩丅俆倣偍偒偵庤岦偗傜傟偰偁傞偲偄偆偙偲偼丄慡偰偺壠偑旐奞偵憳偭偨偲偄偆偙偲丅捗攇偵偝傜傢傟偨曽乆偺偁傑傝偺懡偝偵丄抧柺偵嵎偟崬傑傟偨壴偺悢偵惡偑弌側偄両 乮妶摦嫆揰偺搊暷巗擖傝乯 丂偦偟偰儃儔儞僥傿傾妶摦嫆揰偺搊暷巗偺攑峑偵側偭偨彫妛峑偵擖傝丄傑偢偼怮傞応強傪妋曐丅梉曽丄帩嶲偟偨偍偵偓傝傪堓戃偵墴偟崬傒僽儕乕僼傿儞僌丅愭攜儃儔儞僥傿傾偐傜慡斒偺愢柧傪庴偗丄偦偺屻奺帺偑柧擔偺妶摦傪慖戰偟丄僐乕僗暿偺巜帵傪庴偗傑偡丅帺暘偼儅僯儏傾儖幵塣揮偑偱偒傞偲偄偆偙偲偱丄乽幵偺堏摦偲嶌嬈幵偱偺姠釯揚嫀乿丅栚揑抧偲嶌嬈撪梕偼撿嶰棨挰偺嫏巘偝傫偺壠偲嫏嬈憅屔偺嶌嬈偲寛傑傞丅堏摦偼係侽暘丄媣乆偺儅僯儏傾儖幵偺塣揮偱偡丅 丂梊掕偑寛傑偭偨偲偙傠偱丄嬤偔偺柉壠偱擖梺僒乕價僗傪偁傝偑偨偔乮價乕儖偮偒乯捀懻偟丄帩嶲偺怮戃偱廇怮丅

丂俆丗俁侽暘偵栚妎傔丄弨旛偵偐偐傝傑偡丅儅僗僋丄僑乕僌儖丄摜傒敳偒杊巭掙晅偒嶌嬈梡挿孋偱恎傪屌傔丄旛偊晅偗偺儃儔儞僥傿傾儀僗僩偲幁旂偺摿惢嶌嬈庤戃傪帩偪寉僩儔僢僋偱撿嶰棨傊岦偐偄傑偟偨丅摴楬偼暅媽偟丄壗偲偐儊僀儞僀儞僼儔偼妋曐偝傟偰偄傞條巕偩偑丄懁摴偼姠釯偑偦偺傑傑偱偡丅幵丄椻憼屔丄巕嫙梡嶰椫幵丄晍抍丅嶐擔偺嵿嶻偑堦弖偵偟偰偙偺偁傝偝傑偵丅変偑恎偵抲偒姺偊偨帪丄偳傫側偙偲偑摢傪傛偓傞偩傠偆偐丄峫偊傜傟側偄丅 丂傗偑偰丄堦斣旐奞傪庴偗偨嶰棨揝摴偺揝嫶偲崱偼儗乕儖偑側偄憪偺摴偑壗傕側偄暯抧偵偲偗崬傫偱偄傑偡丅徖偵偼傾儖儈僩儔僢僋偑晜偄偨傑傑掙偵巋偝偭偰曻抲偝傟偰偄傑偡丅幵偑棳偝傟偨偩偗偱偡傫偩偺偐丠塣揮庤偝傫偼柍帠偱偁偭偰傎偟偄丄偲婩傞婥帩偱僴儞僪儖傪埇傝傑偡丅尰抧嶌嬈婎抧偵棫偪婑傝丄峏偵斍偑暘偐傟傑偡丅 丂戝偒偔塈夞偟偨庢傝晅偗摴楬偲嫶傪搉傝丄嶰棨奀娸偺嫏峘偵擖傝彊峴丅姠釯抲偒応傪妋擣丅偦偙偵偼慡偰偺攑婞暔偑塣傃崬傑傟偰偄傞丅偙偙偵崱擔偺嶌嬈偱揚嫀偝傟偨偛傒傕塣傃偙傑傟傑偡丅 丂堦扷丄嫏峘偱嶌嬈応強偲庤弴偺妋擣傪峴偆丅戉挿偼傾儞僪儕儏乕孨丅抂惓側儅僗僋偱丄擔杮岅傪棳挩偵榖偡庒偒墷廈宯奜恖偱偡丅僥僉僷僉偲栚揑丄嶌嬈撪梕偺巜帵傪庴偗嫏峘偐傜俀侽倣掱嶁忋偺嫏巘偝傫偺壠乮斍乯偲丄憅屔乮斍乯偵暘偐傟傑偡丅

丂憅屔斍偼擇恖偺桬姼側彈惈偑庤傪嫇偘傑偟偨丅儂儞僩桬姼偩側丅妛寍戝懖偺怴恑偺彈惈嫵巘丄俷俴丄偦偟偰擇恖偺抝巕妛惗偲偱戝偒偔偰廳偨偄嫏栐偲壊鍄弌壸梡栘敔丄偦偺懠嫏嬈梡嬶偺揚嫀丄惔憒丄嵞巊梡壜擻偐偳偆偐偺敾掕偲嵞愝抲偺嶌嬈丅巜婗偼帺暘偑峴偆丅彈惈偑棪愭偟偰摥偔丄摥偔丅镈憉偲偟偰桬姼偱崨傟崨傟偡傞丅慛傗偐偩偭偨丅偳偆偐丄婱廳側懱尡傪巕嫙偨偪偵岅偭偰梸偟偄丅彆偗崌偆怱傪熂梴偟偰偔傟丅偁傝偑偲偆丅姶幱偩丅 丂僿儖儊僢僩偐傜丄偦偟偰僑乕僌儖偐傜棳傟傞娋傪揌傜偣丄傂偲媥傒丅壠偺帩偪庡偺曽偐傜偺嵎偟擖傟偩偲丄傾儞僪儕儏乕孨偐傜娛僐乕僸乕傪庤搉偝傟傞丅乭僑僋儕乭岮傪弫偡丅 丂偦偆偐丄偙偺壠偺帩偪庡丄柍帠偱椙偐偭偨丅偳偙偵偄傞偺偐婄傪弌偝側偄丅偦偆偐丄崜偄桳條偼栚偵擖傟偨偔側偄丄婖傑傢偟偄夁嫀偺婰壇偐傜怱恎傪摝旔偟偨偄偲偄偆婥帩偐丅傢偐傞側乕丅偝偝傗偐側墳墖偟偨偐傜偹丅傑偨丄壊鍄偺梴怋婃挘偭偰嵞婲偟偰偔傟丅撿嶰棨偺僇僉僼儔僀傪怱懸偪偟傛偆丅 乮屵屻偺嶌嬈乯 丂屵屻偼嶁傪壓傝丄慡偰傪幐偭偨壠偺姠釯偺揚嫀嶌嬈丅偙傟偼慡堳偱偐偐傞偙偲偵丅揹婥惢昳丄憢榞丄搢傟偨揝崪偼擇恖偱塣傃丄寉偄傕偺偼偦傟偧傟偑帺暘偺敾抐偱暘暿偟傑偡丅惗妶梡昳傎偐慡偰偑悈怹偟偺傑傑俆儢寧傕曻抲偝傟偰偄傞偺偼壗屘丠戝宆廳婡傗傜帺塹戉偑擖傟側偐偭偨応強丄暅嫽巟墖偺桪愭搙偺掅偄応強偑曻抲偝傟偰偄傞丅彫偝側廤棊偱丄怲傑偟偄抔偐側惗妶偲柦偺塩傒偑偁偭偨応強丅偦偆偄偆儅僋儘揑帇栰偵偼擖傜側偄偲偙傠偑丄崱偼儃儔儞僥傿傾偺廳梫側暅嫽巟墖僞乕僎僢僢僩側偺偩丅偦偺巟墖妶摦偺懚嵼壙抣偑戝偒偔僋儘乕僘傾僢僾偝傟偰偄傞丅 乮弌夛偭偨恖偨偪乯 丂嶌嬈拞峴偒岎偆恖偼杦偳偄側偄偑丄捠夁偡傞恖偼傒側乽偛嬯楯條乿偲惡傪偐偗偰偔傟傞丅偦偆偩丄嶁偺忋偺偳偙偐偱旔擄惗妶傪憲偭偰偄傞偺偩丅 丂彫偝側巕嫙傪俁恖楢傟偨偍曣偝傫偑峘傪傔偑偗偰嶁偺忋偐傜備偭偔傝壓傝偰捠傝偐偐偭偨丅壗傕側偄丄偙傫側応強偵懌傪岦偗傞庒偄儅儅偝傫偺栚揑偼壗偩傠偆丠柍恖偺峘傊婣傜偸壗偐傪屇傃偵峴偔偺偩傠偆偐丠庢傝曉偟偵峴偔壗偐偑偁傞偺偩傠偆偐丠係恖偺昞忣偵斶嶴偝偼側偄丅帪偺宱夁偵傛傞棊偪拝偒側偺偐丅巕嫙偺崅傔偺惡偑暦偙偊傞丅晛捠偺曣偲巕偺夛榖偩丅 丂偙偙偼暣傟傕側偔斶嶴側揤嵭偑朘傟丄壗傕偐傕扗偭偨帠審尰応側偺偩丅帠審偵偟偰偼偁傑傝偵傕偦偺斖埻偑峀偔丄偁側偨偨偪偺斶嶴側懱尡偼扤傕抦傜側偄丅慡懱偼岅傜傟悽奅拞偵偦偺攇栦偼峀偑偭偨丅偟偐偟屄偼岅傜傟側偄丅 丂偛傔傫丂惡傕偐偗傜傟側偄丅尵梩偑尒偮偐傜側偄丅乽堦惗寽柦偛傒傪揚嫀偡傞偐傜偹丂婃挘傞偐傜偹乿偲怱偱儊僢僙乕僕傪敪偡傞偙偲偟偐偱偒側偄丅 丂乽斶嶴側帠屘傪忔傝墇偊丄怱偺戝偒側戝恖偵惉挿偟偰偔傟丅夡傟偐偗偨抧媴傪棫偰捈偡偨傔丄偦偟偰偦傟傪巟偊傞恖娫偲偟偰堦埇傝偺抦宐傪弌偟丄戝偒偔堢偭偨懱傪嬱巊偟丄娋傪偐偔妶摦傪偟偰傛丅傕偆夛偊側偄偹丅尦婥偱偹丅栺懇偩偧丅偒偭偲偩傛丅乿 丂岥偐傜偼偮偄偧敪偣傜傟側偐偭偨尵梩偱偡丅 乮嵟屻偵乯 丂偳偙偱條巕傪尒偰偄偨偺偩傠偆偐丅娽嬀偺榁恖偑價僯乕儖戃偄偭傁偄偺娛僐乕僸乕傪庤偵嶁傪壓傝偰偒偨丅 丂乽偙傟偼偆偪偺晘抧偩丅嶌嬈偛嬯楯條乿偲惡傪偐偗丄戉挿偵戃傪搉偡丅傾儞僪儕儏乕戉挿偼抧尦偺怴暦幮傪偼偠傔丄儅僗僐儈偱榖戣偵側偭偨桳柤側儃儔儞僥傿傾巜婗幰側偺偩偦偆偩丅抁婜娫擔杮偱儂乕儉僗僥僀偟丄杮崙偵栠偭偨傜嵟埆偺弌棃帠偑婲偙偭偨丅偄偰傕偨偭偰傕偍傟偢丄懄擔杮偺偨傔偵偲傫傏曉傝偟偰偙偺搶杒偺巟墖偵擖偭偨偺偩偲偐丅偦偆岅傞斵偼傂傚偆傂傚偆偲偟偰偄傞丅憉傗偐側惵擭偱偁傞丅 丂榁恖偼偠傔丄偁傑傝捠傝偐偐傜側偄抧尦偺恖傕丄奆丄埨怱偟偨娽嵎偟偱摉曽偺妶摦傪尒庣偭偰偔傟偰偄傞丅媣乆偵恖娫偲偟偰偺懚嵼姶傪枴傢偭偨弖娫偩丅偦偆偩丄恖娫偼恖偲幮夛偵峷專偡傞懚嵼側傫偩偲丅偍嬥偑栚揑偱偼側偄丄偙傟偩偗悽奅拞偺懡偔偺恖偵巟偊傜傟暅嫽偑側偝傟偰偄傞丅 丂惷偐偱摟柧搙偑崅偔丄鉟楉偱壗帠傕側偐偭偨傛偆側壐傗偐側嶰棨奀娸偼丄偙偙搶嫗偐傜嬤偔偰墦偄擔杮偱偟偨丅

|

嶰棨偺宨怓丂

|