豪雪地帯を走る 飯 山 線 の 旅 S . A |

|

| 春の便りも未だ遠い大寒のある日、思い立って豪雪地帯を走る飯山線に乗り、十日町まで出掛けてみました。 スノーボードを抱えた若者達と一緒に、未だ明けやらぬ東京駅を出発し、キンと冷えた長野駅に降り立ったのは2月初旬の土曜日のことです。 ローカル線ですから乗り継ぎ時間が随分とあります。とりあえず開いている喫茶店を探して飲み物を頼み、体が温まったところで、9時59分、いよいよ出発です。2両編成で車体は白地、おしゃれな黄緑色のラインカラーが付いていました。 |

|

車中の人となったところで、まず、この地方の鉄道事情をお話しましょう。明治29年、上野〜直江津間に信越線が開通。大正10年、信越線の一部である長野〜豊野間を借りて豊野〜飯山間が開通。昭和4年にはその先の十日町までが開通し、現在では更に越後川口まで伸びた飯山線は、赤字路線として一度は廃止路線リストに挙げられながらも、冬季に交通手段のない住民の足として、命存(ながら)えて今もなお頑張って走っているというわけです。長野、北長野、三才、と進んだ飯山線は豊野駅で信越線と分かれます。ここから信越線は黒姫、直江津方面へ、飯山線は千曲川に沿って飯山、十日町へと向かいます。 |

|

豊野駅のある豊野町とその周辺は県内随一の林檎の生産地です。長い刻(とき)を掛けて千曲川が造り上げた河岸段丘には林檎畑が連なり、春ともなると、北信五岳とよばれる山々の麓で、白く咲いた林檎の摘花をする人の姿があちこちで見られます。 ところで、林檎の花を思う時、私はいつも「初恋」の詩を思い出します。遠目には白いだけの地味な花ですが、近くに寄ってよくみると蕾の濃い紅と咲き初(そ)めの薄紅の美しさ!紅と白、その可憐さと気高さに、島崎藤村が初恋の女性を林檎の木の下に立たせた理由が得心できます。観光客などひとりもいない林檎畑で、絨毯のように咲いたたんぽぽを踏みしめながらこの花を眺める幸せは、ちょっと口では言い表せません。 |

|

さて、話は再び飯山線に戻り、次は替佐駅の紹介です。 替佐駅は、小さなローカル線の駅にすぎません。しかし、ここが文部省唱歌「故郷」の舞台であり、嘗て、志を果たした「故郷」の作詞者が、村人や子供達に篤く迎えられて帰り立った場所だとお話したら、皆様の心の中にある、ご自分の故郷のローカル線もゆっくりと動き出すのではありませんか?そうです、ここは、ある意味では日本中の人の心に描かれている駅でもあるのです。 |

| 駅からバスで15分の旧豊田村(現中野市)に、その作詞者、即ち文部省教科書編纂委員であり、国文学者であった高野辰之博士の生家と記念館があります。 私がこの村と高野辰之という方の名を知ったのは、もう10年以上も前のことです。黒姫方面への旅行の帰りに道に迷い、休憩しようと偶然入った村のおそば屋さんで生家と記念館の存在を教えてもらったのが最初です。「兎を追ったのはあの山、小鮒を釣ったのはこの川」と説明してくださる店主さんの指先に目をやりながら、さっき、車で走っている時に目に入った山や川が、やけに懐かしく心に染みて思われた不思議が解った気がしたものです。まさに唱歌の世界そのままの風景がそこに広がっていました。 記念館の中では、周囲の人に大変優しかったという高野さんの人柄や業績の掲示とともに、同人作詞のいくつかの唱歌がビデオに仕立てられて流れています。その後、何人かの知人をこの記念館にお連れしましたが、質素な記念館の中で、「紅葉」「春がきた」「朧月夜」「春の小川」などを聞きながら、どなたも同様に良い顔をしてくださったことを、今も思い出します。オルガンもピアノも自由に弾ける大らかさも好きなところです。 替佐駅を過ぎると少しずつ山が迫り、見え隠れする千曲川も蛇行を繰り返します。私達は戸狩野沢温泉駅に向かうスキー客を車内に残し、飯山駅で降りることにしました。 |

|

|

| 飯山市は落ち着いた町でした。焼けてしまったとはいえ中世から続く城下町のたたずまいがそんな風に感じさせるのでしょう。雁木が張り出し、その下に仏具店が軒を連ね、更にお寺が多いのもそう思わせる理由だと感じました。仏具店が多いのは冬場の雪で湿気が多く、漆や金箔を貼る作業に適しているからと聞きました。城跡だけが残る飯山城は上杉謙信と景勝が信州出陣の前進基地に使ったと伝えられています。そのためでしょうか、ここら辺りの人々は上杉びいきで知られています。信濃平定をめぐって何年間も争った川中島の戦いでは、軍馬を率いて川中島と春日山を往来した謙信を励ますために、笹寿司というものが考案され、今も郷土食として伝わっています。笹の上に酢飯と、しいたけや、しょうが、くるみなどが載った素朴な寿司です。島崎藤村が下宿をして「破戒」を書いたという寺(真宗寺)にも行ってみました。既に鉄筋に建て替えられ記念碑が残るのみだったのは残念でしたが、写真に納めて旅の記念といたしました。 |

|

市内に降り立ったのは今回が初めてでしたが、郊外へは写真を撮りに何度も訪れています。どんよりと覆われた雪雲の下では想像もできないのですが、春になると、この辺り一帯は菜の花で黄色に染まるのです。特に瑞穂と呼ばれる地区では、千曲川を見下ろす小高い丘に菜の花が植えられ、満開の時期には多くの観光客が集まります。この地区は昔から菜の花が多く、ここら辺りの様子が、「朧月夜」のモチーフになったと言われていますが、確かに、入り日が菜の花畑を照らして山の端に沈む頃には、千曲川の水面もきらきらと金色にきらめいて、穏やかで美しい里山風景が眺められます。映画「阿弥陀堂だより」のロケ地になった棚田の里も近くにありますが、ロケで使われた藁葺きの阿弥陀堂が、以前からそこにあったように、風景に溶け込んでいるのも不思議な眺めです。 |

|

温泉に入ってお昼でも食べようと話がまとまり、この区間だけはタクシーを奮発して、戸狩野沢温泉駅経由で上境の湯滝温泉に行きました。 湯滝温泉は新しい温泉です。例のふるさと再生の時代にできたのかもしれませんが、農閑期のこととて、地元の人達で賑わっていました。雪見の露天風呂で川風に吹かれながら聞くともなしに地元の方の世間話を聞いていると、「来て良かった」という思いが湧いてきます。お昼は例の笹寿司にしましたが「米も野菜も地元の素材を使っているから美味しい」というお店の人の自慢通りに、値段のわりに本場のそれは良い味がしました。 上境駅からは1時45分発の電車です。雪景色と千曲川は一幅の水墨画のように車窓を飾り、私達は県境へと向かいます。 |

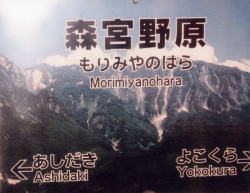

| まず、森宮野原駅を有名にしているのは駅名です。長野県側の森地区と、新潟県側の宮野原地区が一緒になっています。そう、森宮野原駅は信越国境に設けられているのです。千曲川の橋のたもとに「信越国境」と書かれた石碑が建っています. 秩父山塊、甲武信ケ岳(こぶしがたけ)に端を発する千曲川はこの橋を過ぎると信濃川と名前を変え,信濃川は大河となって海へ海へと進んでいきます。 ところでもうひとつ、この駅を有名にしたのが、日本最高の積雪量(7.85m)です。昭和20年に記録されました。駅構内にその時の高さを示す標柱が建っていますが、日本中が疲弊していたあの終戦の年に、一体どうやってこの地域の人々は冬を越したのでしょう。越後の田中角栄さんならずとも、雪国の人の苦労を思わずにはいられない標柱の高さです。 森宮野原駅からバスで1時間半ほどの信越国境に位置する山峡には、秋山郷(あきやまごう)と呼ばれる秘境があります。一説には平家の落人が住み着いたと言われていますが、その険しい地形ゆえに長く外界と隔たった生活を強いられ、独自の文化が育ったと言われています。その地が、今では栄村(秋山郷のある村)の観光の目玉となり、都会から人が訪れるというのも時の流れでしょうか。 「紅葉の季節は絶景だよ。切明(注・土地の名)では河原を掘れば温泉も出るし」という上境のタクシーの運転手さんの言葉を思い出し、「次ぎの機会は必ず秋山郷へ」と、連れと誓い合いながら十日町駅へ。2時18分森宮野原駅を出発です。 |

|

|

|

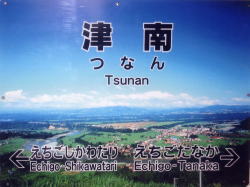

| 3時19分、ついに十日町駅に到着です。軽い達成感と心地よい疲労感を感じながら十日町駅へ降り立ちました。飯山線はさらに越後川口へ。そして、私達はここが旅の終点です。駅のホームに飯山線開通時の様子を記した額が飾られていました。地元に愛されているんだなあと思いました。 |

お土産は2種類以上です

| 越後名物のへぎそばを食べながら、私達は「楽しかったね」と繰り返しました。「固いシートに坐って移動するだけの旅のどこが楽しいの?」とお思いの方もいらっしゃるでしょうが、どんなに小さな駅にも歴史があり、その土地を愛し、その土地に育てられた人がいました。そういう人に会うのは楽しいことです。 |

| 「今度は新潟側から入ってみようか」と連れが言い、パンフレットを眺め始めました。私は返事もそこそこに、お土産を買いに立ち上がります。帰ったその日は旅先の名産を味わい、少し経って記憶も薄れた頃に絵はがきなどで再び旅を懐かしむ。名古屋のひつまぶしのように何度も違う旅を味わうべく、私は数種のお土産を買いに走ります。 十日町での滞在時間もあとわずか。もうすぐ戻り(長野行き)の列車がやってきます。 |

|