|

ローカル線の旅

上田電鉄別所線に乗り温泉、古刹巡り、美術鑑賞の旅に出ましょう

S ・ A

|

上田電鉄別所線 は長野新幹線上田駅から別所温泉駅まで15駅を繋いで走るローカル線です。上田市の南西に広がる塩田平を、2両編成の可愛い車両が27分掛けてゆっくりと走ります。 は長野新幹線上田駅から別所温泉駅まで15駅を繋いで走るローカル線です。上田市の南西に広がる塩田平を、2両編成の可愛い車両が27分掛けてゆっくりと走ります。

東京から上田まで長野新幹線で1時間半。どこを見ても六文銭〔 〕(真田家の家紋)が目に入る、ここ上田市は天正11年(1583)に真田昌幸が上田城を築いた歴史ある城下町です。桜の季節には上田城を見るのも良いでしょう。並ぶ元気があるならば「刀屋」というそば屋に寄って歯ごたえのあるそばを食すのも良いと思います。「真田太平記」を書いた池波正太郎が愛したことで知られる店です。 〕(真田家の家紋)が目に入る、ここ上田市は天正11年(1583)に真田昌幸が上田城を築いた歴史ある城下町です。桜の季節には上田城を見るのも良いでしょう。並ぶ元気があるならば「刀屋」というそば屋に寄って歯ごたえのあるそばを食すのも良いと思います。「真田太平記」を書いた池波正太郎が愛したことで知られる店です。

さて、別所線です。東急7200型(多分、東急から譲り受けたもの)と呼ばれる車両に乗って、上田駅を出発し千曲川を渡ると少しずつ田園風景が広がります。例えば、大糸線が走る安曇野は、間近に北アルプスがそびえ、その下を若い女性が絵になる姿で自転車を漕いでいますが、同じ信州でも、塩田平はもっと穏やかな感じでしょうか。連なる山々は低く、車窓にはコスモス が揺れ、たわわに実ったリンゴが素朴な風景を醸し出しています。 が揺れ、たわわに実ったリンゴが素朴な風景を醸し出しています。

地方大学が3つほどある大学前駅を通りすぎると「下之郷」です。駅そのものが神社っぽく赤く塗られた建物ですが、駅前すぐに鳥居があってこれをくぐって歩いて行くと生島足島神社の境内に出ます。

|

|

この神社は武田信玄と縁があり、07年のNHK大河ドラマでも紹介されています。信玄が部下の武将たちに忠誠を誓わせた起請文が残されていますが、歴史が好きな方なら、信玄が生涯初の敗北を味わったという上田原古戦場と合わせて見学されると良いかもしれません。

|

私の個人的な好みで申し上げるならば、「塩田町」駅で降りて歩く無言館、信濃デッサン館、前山寺のコースはお薦めです。冬、雪の積もった田んぼにウサギの足跡を見つけながら、あるいは山に雪の消える頃、前山寺の参道に 福寿草の可憐な姿を見つけながら歩く散策は素敵です。 福寿草の可憐な姿を見つけながら歩く散策は素敵です。 |

|

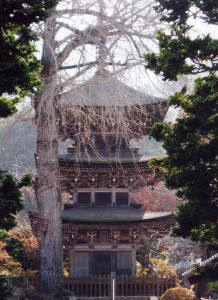

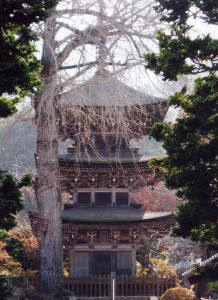

寺社の多い塩田平でも、前山寺は殊に姿が綺麗なことで知られ、映画「男はつらいよ 寅次郎純情詩集」でも、寅さんが、あんパンをかじりながら登場する場所として使われました。この境内にある、国重要文化財の三重塔を見上げた後に、庫裏で大黒(だいこく)さん手作りの絶品くるみおはぎを食べ、縁側に出て塩田平を見下ろすと、その美味しさと、のどかさに、来て良かったという気持がしみじみ湧いてきます。樹齢60年という藤の咲く季節は特にお薦めです。

信濃デッサン館は、前山寺の参道下にある小さな個人美術館で、村山槐多、松本竣介等の夭折の画家のデッサンが飾られています。夭折し、それ故に今では貴重となってしまった画家たちの作品は、まるで自分の命の短さを知っていたかのように迫力ある姿で私たちに迫ってきます。

|

|

ところで、ここの館長は窪島誠一郎さんという方で、この方が芸大名誉教授の野見山暁治さんという方と全国を廻って集めて開いたのが、戦没画学生の絵が収集されている無言館です。

|

画学生は誰ひとりとして反戦を唱えず、作品だけを残して黙って戦地へ赴いたのですが、家族団らん、妻の姿、都会の街並、自画像などを眺めていると、この方たちは、本当はいつまでも絵を描いていたかったのだろう、そして愛する人への思いをいっぱい残して出征したのだろう、と思われてきてこみ上げるものがあります。同時に、悪い時代だったけれど、情熱を傾けられるものがあって、この方たちの青春は幸せだったはずだと思いたくなります。旅に出て、非日常の場所に身を置き、時代を思い、他人(ひと)を思い、自分を省みることも時には悪くないものです。因みに、窪島誠一郎という方は小説家水上勉さんの息子さんです。戦時中、貧しさ故に養子に出され、その後、両親は離婚。自分のルーツを探し歩いて30代半ばで実父と巡り会った時には、知らずしてご自分も芸術を志していたという経歴の持ち主です。「無言館」の活動で第53回菊池寛賞をいただいていますが、エッセイなども多数あり、その率直な語り口や、芸術に対する思いに触れると「血は水よりも濃い」という言葉が浮かんできます。

さて、美術館の後は、いよいよ最終地点の「別所温泉」駅です。実は日に6本、塩田平と別所間をシャトルバスが走っているのですが、ここはひとつローカル線の旅ということで、是非とも「別所温泉」駅に降り立っていただきたいのです。大正10年の開業以来変わっていないという駅舎は、通りの向こうに立つ丸形ポストとともに、レトロ感をいやが上にも漂わせて旅情を煽ります。 さて、美術館の後は、いよいよ最終地点の「別所温泉」駅です。実は日に6本、塩田平と別所間をシャトルバスが走っているのですが、ここはひとつローカル線の旅ということで、是非とも「別所温泉」駅に降り立っていただきたいのです。大正10年の開業以来変わっていないという駅舎は、通りの向こうに立つ丸形ポストとともに、レトロ感をいやが上にも漂わせて旅情を煽ります。

多くの観光客は、駅を降りると温泉街を尻目に北向観音へ向かいます。善光寺(北にある)に向かいあっているので、こう呼ばれていますが、両方をお参りすると倍の御利益があると言われてにぎわっています。「両参りをして来てよ!」という家族の脅迫めいた願いに押されて、私も何度も両方でお参りをしています。本日も100円を賽銭箱に入れて、あのこと、このことを祈ります。恥ずかしながら、美術館の後は、現世利益というわけです。

| 北向観音の本坊は常楽寺というお寺です。お参りの後はこちらに廻るのも良いと思います。秋になると真っ赤に紅葉する楓が境内にあります。また、建築に興味がおありの方なら、どうぞ、安楽寺をご覧になってください。境内奧に建つ国宝・三重塔は鎌倉末期の建立で、日本で唯一の八角形の貴重な塔だそうです。 |

|

ところで、ここまで歩くと足も疲れ、ひと風呂浴びたくなる時間です。旅館のお風呂も良いと思いますが、銭湯よりも安く入れるということで人気のある公共の湯はいかがでしょうか。「大湯」「石割の湯」などは地元の方も普段に利用している古い温泉です。風呂に入って汗を流し、表に出て風に吹かれていると、「俺はこの大湯で産湯に浸かった」などと、気のよさそうなおじさんが寅さん(帝釈天で産湯に浸かった)気分で話しかけてくれます。そういう方は大抵郷土をこよなく愛していますから、お土産を聞くと、知り合いのお土産屋さんに連れて行ってくれて「おーい」と店主さんに声を掛けてくれる親切さです。失礼ながら、お土産といっても、どこの温泉街にもある佃煮や温泉まんじゅうなどばかりが目につくのですが、上田紬のお店は、機織りで織った布の小物など、歴史を感じる品物が置いてあって、さすがです。また、余力があれば、別所温泉から車で10分、野倉という部落にある、木のおもちゃ工房を訪れるのも良いと思います。納屋を改造した小さな部屋ですが、木という素材は不思議なもので、白木のおもちゃに囲まれていると、木の放つ香りで大変気持ちが落ち着くということが実感できると思います。 ところで、ここまで歩くと足も疲れ、ひと風呂浴びたくなる時間です。旅館のお風呂も良いと思いますが、銭湯よりも安く入れるということで人気のある公共の湯はいかがでしょうか。「大湯」「石割の湯」などは地元の方も普段に利用している古い温泉です。風呂に入って汗を流し、表に出て風に吹かれていると、「俺はこの大湯で産湯に浸かった」などと、気のよさそうなおじさんが寅さん(帝釈天で産湯に浸かった)気分で話しかけてくれます。そういう方は大抵郷土をこよなく愛していますから、お土産を聞くと、知り合いのお土産屋さんに連れて行ってくれて「おーい」と店主さんに声を掛けてくれる親切さです。失礼ながら、お土産といっても、どこの温泉街にもある佃煮や温泉まんじゅうなどばかりが目につくのですが、上田紬のお店は、機織りで織った布の小物など、歴史を感じる品物が置いてあって、さすがです。また、余力があれば、別所温泉から車で10分、野倉という部落にある、木のおもちゃ工房を訪れるのも良いと思います。納屋を改造した小さな部屋ですが、木という素材は不思議なもので、白木のおもちゃに囲まれていると、木の放つ香りで大変気持ちが落ち着くということが実感できると思います。

いつでしたか、買ったおもちゃを抱えて野倉の山道を歩いていたら、良いお顔をした道祖神に出会いました。ちょっとお参りしようと手を合わせたら、山からさっと風が吹いて野菊がカサコソと風に揺れ・・・・・富士山には月見草が似合いますが、道祖神には野菊が似合うと、私はしばし立ちつくしました。「遠い山から吹いてくる、小寒い風に揺れながら、気高く、清くにおう花」懐かしい小学校唱歌が今にも聞こえてきそうな秋の日でした。こんな思いがけない、美しい瞬間に出会えるのが旅の良さです。 いつでしたか、買ったおもちゃを抱えて野倉の山道を歩いていたら、良いお顔をした道祖神に出会いました。ちょっとお参りしようと手を合わせたら、山からさっと風が吹いて野菊がカサコソと風に揺れ・・・・・富士山には月見草が似合いますが、道祖神には野菊が似合うと、私はしばし立ちつくしました。「遠い山から吹いてくる、小寒い風に揺れながら、気高く、清くにおう花」懐かしい小学校唱歌が今にも聞こえてきそうな秋の日でした。こんな思いがけない、美しい瞬間に出会えるのが旅の良さです。 |

|

|

前山寺

(三重塔)

|

|

はいからさんの格好で切符を切ってくれる車掌さん。

|

|